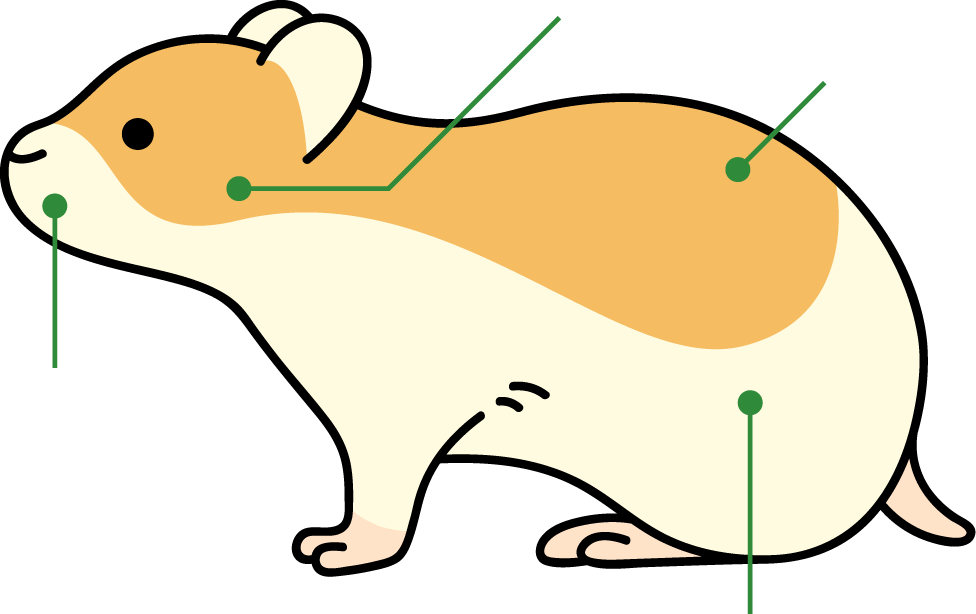

巣穴まで食べ物を運ぶための頬袋が、口の左右に一つずつあります。

頬袋が外に飛び出ていないか、ずっと膨らんでいるなどの異常はないか、気を付けておきましょう。

この図鑑では、小動物の特徴や習性、

うちの子がHAPPYに暮らすために

必要なことを、獣医師がお伝えします!

ハムスターは一緒に暮らしている飼い主さんの

声やにおいを

覚えてくれて、たくさんの魅力的な仕草をみせてくれます。

夜行性なので、スキンシップは夕方以降に

楽しみましょう。

野生では警戒心や縄張り意識が

強く一人で自由きままに過ごすことを

好むので、多頭飼育をする場合はケージをわけましょう。

ハムスターの気持ち

ハムスターの気持ち

怒っているよ!

お腹を出して

ジージー鳴く

リラックスしているよ!

お尻を床に付けて座る、

横になって眠る

嫌だよ!

歯を

カチカチ鳴らす

警戒しているよ!

後ろ足で

立ち上がる

怖いよ!

片手を上げて

固まる

ハムスターとの触れ合い方

ハムスターとの触れ合い方

乱暴に扱われたり突然騒がれたりするのは苦手なので、

時間をかけて優しくコミュニケーションを

取っていきましょう。

正しい抱っこの仕方

- 声をかけながら正面から手を差し出します。

- ハムスターの体を左右からすくいあげるようにして掌に乗せ、両手で包み込むように持ちましょう。

- 慣れていないうちは嫌がって噛みついたり

逃げたりすることもあるので、座って練習して、

抱いたまま立ち上がらないようにしましょう。

主食

主食

ハムスター専用のペレット

一日給餌量の目安

体重の5~10%

例)体重40gのジャンガリアンハムスター:2g~4g

体重100gのゴールデンハムスター:5g~10g

ミックスフードは選り好みして食べることで

栄養不足や肥満になってしまうことがあるので避けましょう。

※一日給餌量はあくまで目安となります。

与える際にはそれぞれのフードのパッケージに記載されている給餌量やハムスターの体格などを参考にして調整してください。

副食(おやつ)

副食(おやつ)

野菜・果物

キャベツ、ニンジン、カボチャ、小松菜、サツマイモ、イチゴ、リンゴなど

種実類

ヒマワリの種やカボチャの種など

肥満の原因になるので、

与え過ぎには注意しましょう。

与えてはいけない食べ物

観葉植物や人の食べ物は中毒を起こしたり、栄養バランスが崩れたりしてしまうことがあるので、口に入らないようにしましょう。

特に注意!

ネギ類やニンニク、アボカド、バラ科の植物

(リンゴ、サクランボ、モモなど)の種

ハムスターは体が小さく活発に動くため、

抱っこからの落下による骨折などの事故が多いです。

また、歯が生涯伸び続けるため、歯の疾患も多くなっています。

概要

歯の咬み合わせがずれてしまい、ごはんを食べるときにすり減っていくはずの歯がどんどん伸びてしまう病気です。ごはんがうまく食べられなくなったり、伸びた歯が頬や舌を刺激して炎症を引き起こしたりします。

予防法

- ケージの金網をかじらせないようにしましょう。

- 適切なフードを食べさせましょう。

概要

ニキビダニは毛の根元にある「毛包」に寄生するダニの一種です。免疫力が低下すると発症しやすくなり、脱毛や皮膚の赤みを引き起こします。

予防法

免疫力を維持するためにも、ストレスの少ない生活環境を整えましょう。

概要

頬袋に感染や炎症が起きたりして、頬袋が口から飛び出してしまう病気です。状態によっては元に戻すこともできますが、難しい場合や再発をくり返す場合は手術で取り除くこともあります。

予防法

- 食べ慣れない人間の食べ物などは与えないようにしましょう。

- 飛び出した頬袋を自分で噛んでしまうこともあるので、気が付いたらすぐに動物病院を受診しましょう。

概要

ハムスターはよく下痢をすることがあります。原因は食べ物やストレス、感染などさまざまです。

予防法

- 環境の変化や温度管理に注意しましょう。

- 食べると危険なものはしまっておきましょう。

概要

ハムスターは特に体表の腫瘍が多く発生し、1歳を過ぎるとリスクが高くなります。

予防法

予防は難しいですが、普段から体を触ってできものがないか確認しましょう。

※ハムスターは症状が出ていても分かりづらいことが多いので、少しでも異変を感じたら動物病院へ相談しましょう。

監修エキゾチック動物専門の獣医師

三輪 恭嗣先生

日本エキゾチック動物医療センター院長

東大附属動物医療センター エキゾチック動物診療責任者

日本獣医エキゾチック動物学会会長

宮崎大学農学部獣医臨床教授

大学で教鞭をとりつつ、エキゾチック診療に従事。

日本エキゾチック動物医療センター

みわエキゾチック動物病院